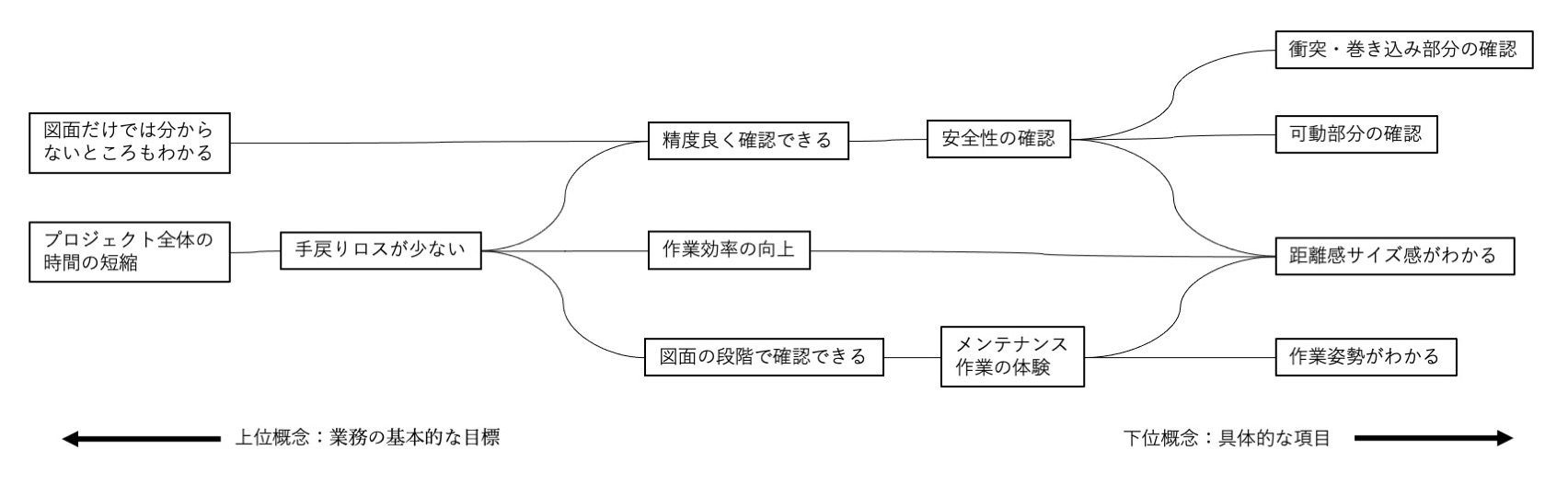

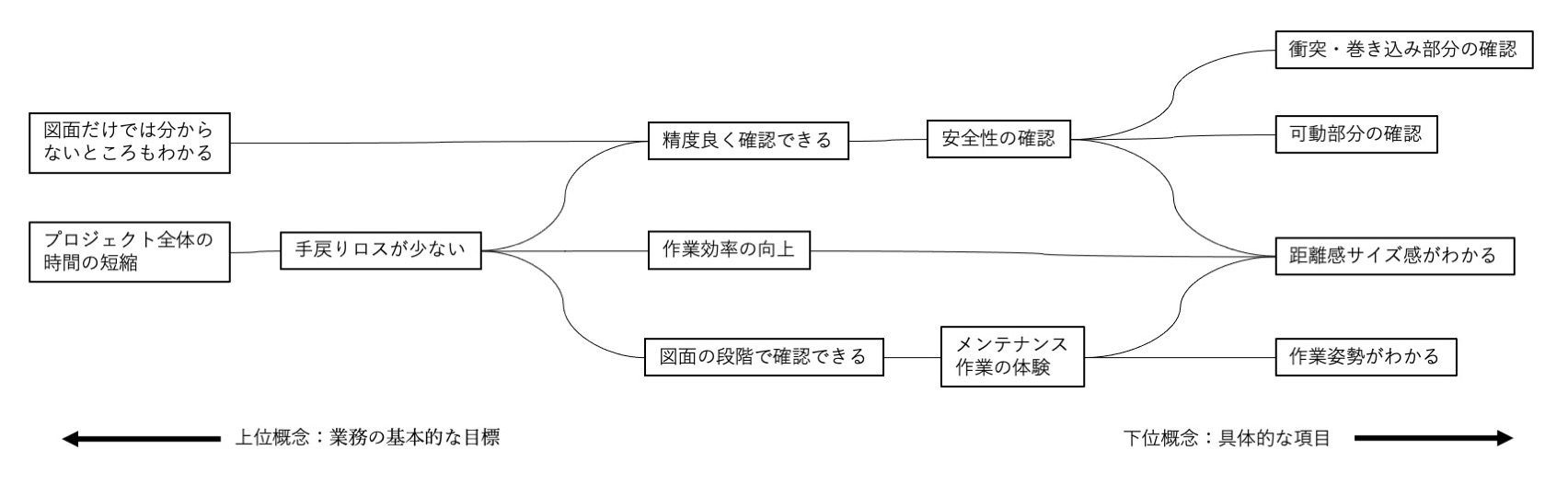

VR活用の評価構造(上図参照)

評価グリッド法の結果から、VRの導入が特に有効であると評価されたポイントは以下の通りです:

これらの具体的な利点は、より抽象的な上位目標である「手戻りロスの削減」「作業効率の向上」「安全性の確保」と強く結びついています。

特に、「VR空間で実物大スケールを再現し、実際の作業環境を仮想的に体験できる」点が評価されており、これは従来の2D図面では実現が難しかったポイントです。たとえば以下のような確認がVRでは可能になります:

支柱や機器の配置が作業の妨げにならないか

操作盤への手の届きやすさ

頭上の障害物による衝突リスク